|

|

|

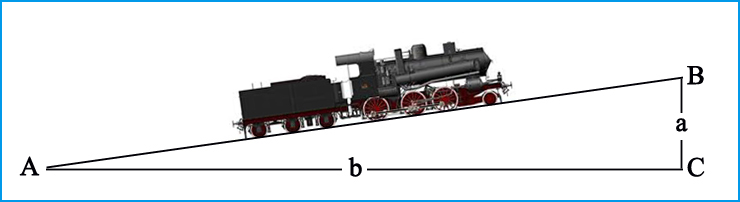

di Gennaro Fiorentino Come l’attento lettore potrà immaginare, il titolo di questo articolo ha voluto solo per celia indurre in malinteso. Infatti, lungi da me volervi illustrare gli ultimi progressi conseguiti dalla scienza nel campo delle protesi dentarie. Pur riconoscendone una loro funzione benefica per taluni meno giovani, e talvolta anche giovani, per migliorarne la qualità della vita. Al contrario volevo giocare sul sinonimo letterario che equipara il termine “dentiera” all’accezione di ferrovia a cremagliera dove anche lì la presenza di un sussidio, in tal caso la rotaia centrale, svolge funzione di protesi alle rotaie principali per aiutare la trazione negli itinerari a forte acclività.

Esempio di ferrovia turistica oltre oceano. Ascende al monte Corcovado di Rio de Janeiro a metri 700 s/lm con una lunghezza di km 3,8. Vetta celebre per la statua del Cristo. Sistema Riggenbach (Foto R. Marini). Proprio da questo termine dobbiamo partire per illustrare la pendenza di un tracciato e le difficoltà per farvi transitare un convoglio a tutti i costi in alcune circostanze difficili o addirittura estreme. Ce ne illustra con chiarezza la ratio Antonio Gamboni nella cesura seguente.

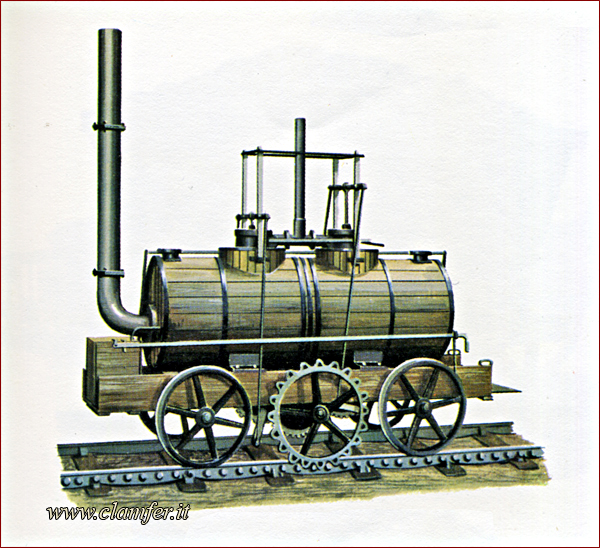

Prima di arrivare alla costruzione di ferrovie a cremagliera che, attraverso una sorta di codifica dei sistemi, potessero essere affidabili, si visse comunque un’epopea pioneristica. Essa non va vista come una sorta di laboratorio di tentativi maldestri e goffi. Fu invece un periodo nel quale tecnici qualificati (per lo più valenti ingegneri) combattettero la loro battaglia per vincere l’acclività delle montagne, Molto tempo prima che una locomotiva a vapore viaggiasse su suolo italico, già nel 1812 l’inglese Iohn Blenkinshon costruì una locomotiva con una ruota dentata ausiliare. Essa, aggrappandosi a pioli laterali, serviva a migliorare migliorare l’aderenza ruota/rotaia e dunque la performance di trazione. Probabilmente l'idea era scaturita dall'osservare la locomotiva Pen-y-darren, costruita nel febbraio del 1804 da Richard Trevithick (v. fig. in alto), che montava grandi ruote con denti per trasmettere il moto dal motore alle ruote, denti che non avevano alcun contatto con il binario.

Riproduzione della locomotiva 'Prince Royal' di John Blenkinschop, antesignana di locomotiva a cremagliera (coll. A. Gamboni). Ma presto si resero conto che la presa laterale, scompensava la distribuzione della forza di trazione. Alla fine, risolsero archiviando i collaudi ed aumentando un po’ la potenza delle loro locomotiva. Intanto anche negli Stati Uniti si lavorava ad un sistema sussidiario che coadiuvasse e migliorasse la forza di trazione. L’ing. Emor Rimber intuì che la ruota dentata di ausilio, posta tra le ruote ordinarie, avrebbe offerto un aiuto funzionale ed efficace. Il sistema ebbe una valida applicazione in una ferrovia civile da Madison ad Indianapolis su una rampa lunga mt. 2150 con una pendenza del 59‰. Nata nel 1848, durò una ventina d’anni quando fu chiusa per variazione di percorso. Più o meno in quel periodo (1859) nasceva l’ingegnoso sistema Fell per domare le asperità del Moncenisio (2.084 m/slm) in attesa che il traforo del Frejus avesse risolto i problemi “alla base”. L’ing. John Barracloug Fell era inglese e di certo aveva assorbito le correnti di pensiero dei colleghi che si erano cimentati nel complicato rebus di far scalare le montagne ai treni. Ma di certo volle lanciare su quelle rampe un sistema decisamente singolare. La sua idea si avvaleva di ruote motrici curiosamente orizzontali tenute in presa su una rotaia a doppio fungo. Ma l’ingegnosa proposta, che pare sia stata anche esportata in Val di Susa, durò poco e venne rimossa in concomitanza dell’apertura del tunnel del Frejus. Alla fine di questo excursus che non può avere pretese di una disamina esaustiva, dobbiamo citare l’ing. statunitense Marsch di Chicago, il “papà” di tutte le cremagliere anche di quelle blasonate svizzere i cui metodi ai suoi s’ispirarono.

Una foto odierna di un convoglio minimo sulla ferrovia del monte Washington (da sito istituzionale) La sua ferrovia a dentiera si proponeva di scalare il Monte Washington nel New Hampshire con un’altezza di 1921 m/slm. Essa constava di due rotaie di corsa di scartamento di 1410 mm. Adottavano una rotaia centrale scanalata le cui facce erano collegate da pioli a sezione cilindrica. I denti di una ruota dentata della locomotiva a vapore erano in presa con la rotaia centrale migliorando in maniera significativa la trazione e, non ce lo dimentichiamo, dando ausilio altresì ai freni nella discesa dalla montagna. L’itinerario era lungo mt. 4536 e superava una pendenza del 377 ‰. Essa è ancora in funzione con una struttura non molto diversa da quella originale…con trazione a vapore (anche se talvolta vengono utilizzate macchine TD). Il sito ufficiale per saperne di più: https://www.thecog.com/

Gli studiosi sono convinti che l’ingegnere svizzero Niklaus Riggenbach (1817-1899) si sia proprio ispirato al collega americano Marsch per la costruzione di quella che viene riconosciuta come la prima cremagliera europea: Vitznau-Rigi (CH) aperta il 23 giugno 1873. Essa, tuttavia, ne migliorava sensibilmente i requisiti. L’innovazione più significativa e produttiva fu quella di modificare i pioli cilindrici con analoghi, ma di sezione trapezoidale. Con ciò si otteneva il duplice fine di migliorare la presa della ruota dentata e nell’utilizzo costante, limitare l’usura. Il Riggenbach fece scuola e fu adottato in seguito in numerosi impianti svizzeri. In Italia sopravvisse nella tramvia dentata Principe-Granarolo (fino al 2011), tuttora vigente, mentre della napoletana Museo-Torretta via Corso Vittorio Emanuele, se ne ha un ricordo sbiadito su qualche pubblicazione specializzata. A Genova fu infatti sostituito con una rotaia Von Roll sistema Strub. All’intrepido ingegnere si deve anche la corrispondente progettazione e costruzione di locomotive a vapore recanti per motivi operativi, la caldaia verticale.

Immagine della ferrovia Paola-Cosenza con Automotrice Aln 56 serie 1900. Aderenza mista con cremagliera sistema Riggenbach (Foto Renzo Marini anno 1967).

Abt (un cognome e tutt’altro che un acronimo) fu un allievo di Riggenbach. Visse tra il 1850 ed il 1933 in Svizzera. Osservando il sistema del suo maestro, pensò di poterlo migliorare creando un doppio (talvolta triplo) profilato dentato e sfalsato. Ovviamente le corrispondenti corone delle ruote dentate del mezzo locomotore, dovevano altresì essere duplicate e sfalsate per assicurarne la presa. Il sistema fu utilizzato per la prima volta su una ferrovia mineraria definita ad aderenza mista in quanto combinava aderenza naturale al sistema a cremagliera, a secondo del segmento del tracciato. Era il 1885 e la ferrovia industriale era la Blakenburg-Tanne. Seguirono tante ferrovie turistiche, tra le quali la Visp-Zermatt (oggi Matterhorn). Il sistema Abt, riconosciuto tra i migliori in quanto di massima affidabilità, in Italia non è stato mai adottato.

L’ing. Strub (1859-1909) pur avendo studiato i sistemi Riggenbach ed Abt, apprezzandone i requisiti, si pose il problema di adottare sulla ferrovia dello Jungfrau, di cui era direttore, una soluzione che ne assicurasse anche un esercizio dai costi contenuti. L’azienda svizzera Von Roll, con la quale era in grande intesa, gli conferì la necessaria fiducia per realizzare quanto si prefiggeva. La proposta di disarmante semplicità consisteva in una lamina (sorta di rotaia) incisa con cadenza da denti di presa. L’idea di Strub, forse proprio per la sua essenzialità, fu adottata anche in Italia nella realizzazione di diverse ferrovie di montagna. Ricordiamo tra le altre la tramvia Sassi-Superga (in esercizio) che dal 1935 si convertì a questo sistema. Fino a quell’anno le vetturette si muovevano con un singolare sistema funicolare detto Agudio.

Primitivo convoglio a vapore con cremagliera Strub in servizio sulla ferrovia BOB (comprensorio Jungfrau) (da sito istituzionale)

Vettura tramviaria a cremagliera sull’itinerario Principe-Granarolo di Genova. Evidente la rotaia a cremagliera sistema Strub dal 2011 (Foto Renzo Marini).

Il sistema Locher è quello adottato per la ferrovia del Pilatus in Svizzera (Pilatusbahn). La sua incredibile acclività che arriva al 480‰ indusse il suo progettista a studiare un sistema che potesse prevenire eventuali deragliamenti. Il sistema del provvido ingegnere consisteva in una coppia di ruote dentate poste in orizzontale (e non in verticale) per aggrapparsi ad una rotaia con i denti pertanto in tal senso. La ferrovia nacque a vapore già dal 1889 ma fu elettrificata nel 1937. L’innovazione comportò da un anno all’altro la triplicazione dei passeggeri. Il percorso è lungo km, 4,300 mentre lo scartamento è di 800 mm. Una mezzoretta di percorso è sufficiente per raggiungere la vetta posta a poco più di 2.000 metri partendo dagli 800 m/slm di Alpnachstad. Località che offre comodi interscambi sia pervenendo con il battello che con un treno delle ferrovie federali svizzere.

Vettura in servizio sulla Ferrovia del Pilatus fino al 2022 (da sito istituzionale).

Nuova vettura in servizio a partire dal 2022 (da sito istituzionale).

|