|

|

|

|

|

La conformazione geografica della Campania, con i piccoli centri dislocati a breve distanza l’uno dall’altro, favorì lo sviluppo delle ferrovie economiche d’interesse locale. Si pensi che da 38 km del 1885 si passò a 267 km nel 1914, vale a dire che in trent’anni furono costruiti ben 229 km di ferrovia con una media annuale di circa 7,60 km. Tutto ciò fu possibile principalmente per l’attività di molte industrie, locali o straniere, che operavano in zona e, perché no, anche per i contributi statali. Diversamente da quanto era accaduto all’epoca per altre realizzazioni, la ferrovia Napoli-Ottajano, oggetto di queste note, fu aperta al pubblico in tempi molto brevi. Basti pensare che il 2 novembre del 1887 fu stipulata la Convenzione tra il Governo e la Provincia di Napoli, il 13 dello stesso mese fu approvata con Decreto n. 5086 ed il 9 febbraio del 1891 già correva il primo convoglio tra Napoli ed Ottajano. In poco più di tre anni si era passati dalle parole ai fatti! La ferrovia fu realizzata secondo un tracciato studiato dall’ingegnere Giuseppe Russo che prevedeva uno scartamento di m 0,950 e la trazione a vapore. Anche se la denominazione sociale era “Ferrovia Napoli-Ottajano”, essa fu prolungata, sin dalla sua entrata in funzione, fino a San Giuseppe Vesuviano raggiungendo una lunghezza totale di km 23,232. Il prolungamento fu realizzato grazie all’intervento di un Consorzio finanziaario costituitosi tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. L’armamento, fornito dalle “Ferriere del Vesuvio” di Torre Annunziata era costituito da rotaie del tipo Vignoles dal peso di 21 kg/m e lunghezza di m 16. La pendenza massima della linea era del 30‰ e veniva raggiunta nella sola tratta fra la stazione di Somma (km 20,540) e quella di Costantinopoli (km 20,750). Questa nel 1908 cambierà il nome in Rione Trieste. All’atto del completamento della Napoli-Ottajano-San Giuseppe erano state costruite tutte le stazioni ad eccezione di quella di Madonna dell’Arco che sarebbe stata realizzata proprio di fronte al celebre Santuario Mariano, meta di affollatissimi pellegrinaggi, specie nel giorno di lunedì dell’Angelo.

Ferrovia Napoli-Ottajano: Titolo al portatore per quattro Azioni emesso nel dicembre 1897 (coll. A. Gamboni). Nei progetti della Ferrovia Napoli-Ottajano, il capolinea partenopeo era da farsi al Rione Orientale, nella stessa stazione prevista per la Napoli-Nola-Bajano. Poiché la linea avrebbe dovuto attraversare gran parte dell’area interessata al cosiddetto “Risanamento della Città di Napoli”, il Comune si oppose al citato progetto. Così la costruzione della ferrovia, felicemente avviata nei comuni dell’hinterland, si bloccò al Pascone, una località nei pressi di S. Giovani a Teduccio.

Cartina con il Rione Orientale di Napoli. Nel riquadro in rosso, la zona prevista per il Capolinea della Ferrovia Napoli-Nola-Bajano (Archivio Storico Comune di Napoli).

Particolare di Cartina militare dell’epoca con in rosso parte del percorso della Napoli-Ottajano ed il capolinea del Pascone (coll. A. Gamboni). A lato, orologio per ferrovieri (coll. A. Cinque). Partita dal Pascone, la linea correva per tre chilometri verso sud-est, superava l’alveo di Pollena e, seguendo le attuali via Calabria e via Irpinia, giungeva a San Giovanni a Teduccio; qui vi erano la rimessa, l’officina ed il magazzino. Dopo un cambiamento di rotta verso nord-ovest, la linea proseguiva fino ad incontrare le stazioni di Barra (km 4), Ponticelli (km 6), Cercola - San Sebastiano (km 8) e Pollena Trocchia (km 10), ultima stazione prima di dare inizio al periplo del Vesuvio. Dopo una leggera curva a sinistra, s’incontrava Madonna dell’Arco (km 12) ed un’altra a destra per servire S. Anastasia (km 13). Uscita da questa stazione, seguiva un arco lungo la base del Vesuvio fermandosi a Somma (km 16), a Costantinopoli (km 18) e ad Ottajano (km 21) per terminare a San Giuseppe il suo percorso di circa 24 chilometri. Nei primi tempi d’apertura, come riporta un orario ferroviario del 1891, vi erano solo tre corse giornaliere in andata ed altrettante al ritorno effettuate da due ‘misti’ ed un ‘omnibus’. L’intero percorso veniva coperto in un’ora ed un quarto.

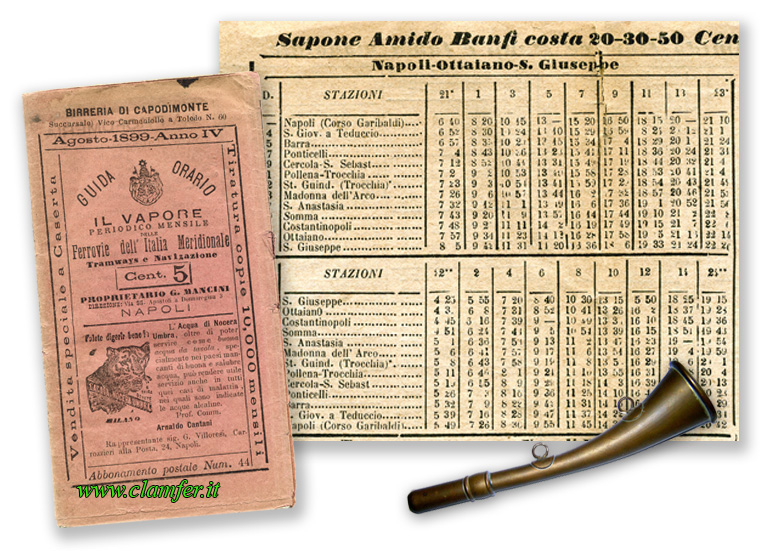

Orario della linea Napoli-Ottajano-S. Giuseppe tratto dalla “Guida per viaggiare con le Ferrovie e con le Diligenze” del dicembre 1891. Si noti la partenza della linea dal Pascone (coll. A. Gamboni). Il Comune di Napoli, che già aveva respinto le partenze dal Rione Orientale, sia della Napoli-Nola-Bajano che della Napoli Ottajano, approvò la variante al progetto di quest’ultima: spostare il capolinea dalla località Pascone alla vecchia stazione di Corso Garibaldi, punto di partenza della borbonica Napoli-Caserta. I lavori furono ultimati il 21 luglio 1893 ed il giorno successivo l’intera linea fu aperta al traffico. Nel contempo fu anche ristrutturata la facciata del vecchio edificio chiudendo il terrazzino centrale al primo piano.

Interno della stazione di Corso Garibaldi al tempo del vapore. Sul fondo, il sottovia di S. Cosmo a Porta Nolana. (foto Bruno, coll. A. Gamboni) I convogli, lasciata la stazione di Napoli, imboccavano prima il sottovia di via S. Cosmo a Porta Nolana e poi una galleria artificiale (m 176,30) costruita per sottopassare via Arenaccia e la Stazione Centrale delle Ferrovie che, all’epoca, ospitava i treni sia della Rete Adriatica che della Rete Mediterranea. Superato il Pascone (progressiva km. 0+132), con una grande curva tuttora esistente, la linea si collegava al vecchio tracciato verso San Giovanni a Teduccio, in un’area che sarebbe stata interessata da profonde trasformazioni nel periodo tra le due guerre. Nell’orario in basso, con partenza dei treni dal Corso Garibaldi, sono riportate le stazioni con relative chilometriche e le corse giornaliere (ben diciotto: nove da Napoli a S. Giuseppe ed altrettante viceversa).

Orario della linea Napoli-Ottajano-S. Giuseppe dell’agosto 1899. La linea parte dal Corso Garibaldi e non più dal Pascone. Le corse giornaliere son passate dalle tre iniziali a ben nove in andata ed altrettante in ritorno. Cornetta di segnalazione impiegata nelle Strade Ferrate Secondarie Meridionali (coll. A. Gamboni),

Il giorno 11 febbraio del 1901, gli azionisti della nostra ferrovia, avendo raccolto nuovi consensi economici, firmarono una convenzione con lo Stato che “definiva i nuovi collegamenti ferroviari destinati ad innovare i trasporti nell’area Napoletana”. Dopo solo tre mesi, la “Ferrovia Napoli-Ottajano” cambiò la propria denominazione in “Strade Ferrate Secondarie Meridionali” (S.F.S.M.).

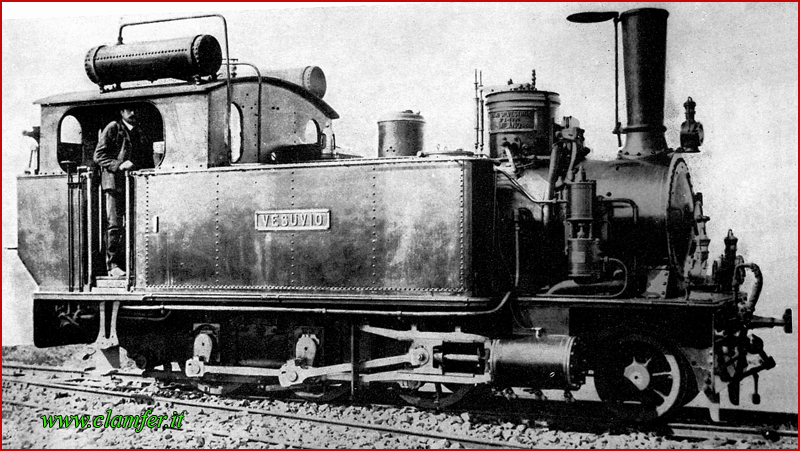

La rinnovata vecchia stazione della borbonica Napoli-Caserta, divenuta capolinea delle Strade Ferrate Secondarie Meridionali, come si legge sul timpano dell’edificio (coll. A. Cozzolino). IL MATERIALE ROTABILE DI PRIMA DOTAZIONE Per l’esercizio della ferrrovia furono acquistate quattro locomotive a vapore, poco più di trenta carrozze, quattro unità miste di terza classe + bagagliaio ed un imprecisato numero di carri per il servizio merci. Le locotender di prima dotazione della ferrovia Napoli-Ottajano furono costruite dalla nota Ditta milanese Miani & Silvestri. Di rodiggio 1-3-0, sviluppavano una potenza di 110 kW, raggiungendo una velocità massima di soli 16 km/h. Come da abitudine dell’epoca, oltre alla numerazione ricevettero anche un nome di battesimo che, in questo caso, fu legato alle località attraversate dalla strada ferrata: 1. Vesuvio - 2. Cercola - 3. Ottajano e 4. Santa Anastasia.

Intensamente utilizzate lungo tutta la rete, al termine del primo decennio del XX Secolo (dopo circa venti anni di servizio) furono sottoposte ad importanti lavori di riparazione e ristrutturazione. In particolare, nel corso del 1909 furono ricostruite le unità 1 e 4 presso le Officine Sociali mentre le macchine contrassegnate dai numeri 2 e 3 saranno modificate l’anno successivo dalle Officine Meccaniche di Napoli.

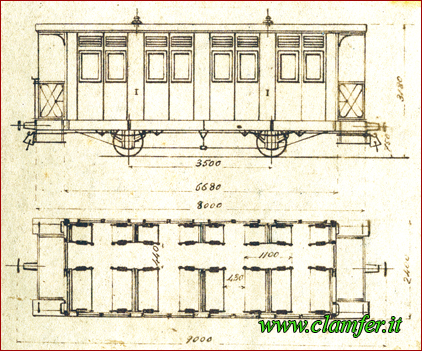

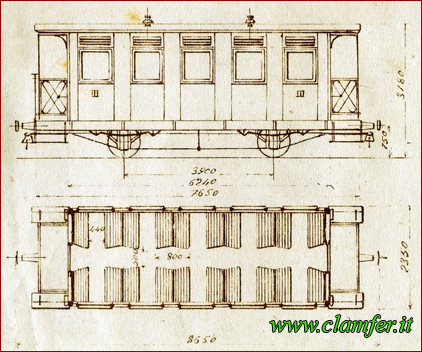

Foto d’epoca della locomotica n.1 denominata “Vesuvio” (Archivio Circumvesuviana). La prima dotazione di carrozze della Napoli-Ottajano era costituita da vetture a due assi ed a telaio corto. Questi rotabili erano tutti a terrazzini e il personale viaggiante passava da una vetturetta all’altra attraverso un ponticello di intercomunicazione. In principio, come si legge nell’Orario del 1891, in tutti i convogli vi erano carrozze di I, II e III classe. Un viaggio da Napoli a San Giuseppe costava L. 2,15; L. 1,70 e L. 0,85 a seconda della classe. Se poi si acquistava un biglietto di andata e ritorno, sulle tariffe veniva applicato uno sconto del 30%. Per quanto, poi, attiene l’esatta consistenza numerica iniziale, non abbiamo dati in merito in quanto, solo a partire dal 1903, fu deciso di eseguire lavori di trasformazione al fine di disporre, di vetture a classe unica (solo di prima o di terza). Facevano eccezione le due miste (I e III). I primi dati certi risalgono ad un inventario redatto nel 1905 nel quale vengono computate dieci vetture di I classe (A 101÷A 110), ventuno di III (C 300÷C 320) e due miste di I e III, certamente residuo dell’iniziale gruppo misto di I e II, delle quali si perde traccia nelle elencazioni successive.

Panoramica della Ditta “C. De Luca e Figli” di Napoli (coll. A. Gamboni). Tutti questi rotabili erano stati costruiti nel 1890 dalla napoletana “Ditta C. De Luca e Figli”; ad essi sono da aggiungere altre quattro carrozze miste di III classe/bagagliaio fornite nello stesso anno dalla “Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche” (I.I.I.C.M.) di Castellammare di Stabia. Il numero di serie di tutte le vetture era preceduto, come si è visto, da una lettera maiuscola, come del resto d’uso in altre amministrazioni ferroviarie italiane. Così, le vetture di prima avevano matricola di serie “100” preceduta dalla lettera A che identificava la classe; quelle di seconda avevano matricola “200” preceduta dalla lettera B (prima dall’eliminazione) e quelle di terza “300” preceduta dalla C. La coppia di lettere CD contrassegnava le terze con bagagliaio. Le vetture erano tutte di colore verde inglese con telaio e terrazzini in nero. All’epoca un problema ritenuto marginale, perché non riguardava né la sicurezza dei convogli, né il loro diretto esercizio, era quello delle “ritirate” a bordo del treno; problema che, però, rappresentava grande disagio per molti viaggiatori. Le vetturette della nostra ferrovia non ebbero mai una simile “comodità”, forse perché i convogli d’allora percorrevano una linea con soste frequenti e prolungate permettendo, così, ai propri viaggiatori di utilizzare i servizi igienici di cui tutte le stazioni, anche le più piccole, erano dotate.

Carrozza a due assi a terrazzini di I da 24 posti imbottiti e, a destra, carrozza a due assi a terrazzini di III da 40 posti con panche in legno (Archivio Circumvesuviana). IL PRIMO DECENNIO DI ATTIVITA’ DELLA NAPOLI- OTTAJANO Gli anni di avvio della gestione della ferrovia Napoli-Ottajano furono anche i più difficili per l’Amministrazione della Società a causa di una serie di impegni economici derivanti dalle spese di impianto che la portarono ai limiti del fallimento. Conseguenza delle difficoltà societarie fu, ad esempio, l’aver acquistato una sola locomotiva nel 1895. Risanate le finanze per apporto di nuovi capitali, la neonata Società S.F.S.M., che già aggirava il Vesuvio dal versante nord come Napoli-Ottajano, volse i propri interessi alla realizzazione di una ferrovia che, congiungendosi a quella già esistente, circondasse il Vesuvio anche dal versante sud. Senza por tempo in mezzo, il 6 aprile 1901 furono firmati gli accordi tra il rappresentante della S.F.S.M. e quello del Governo italiano per il progetto di una ferrovia da Napoli Barra a Pompei e Poggiomarino. Alla fine di dicembre 1904, si leggeva sulle pagine del quotidiano “Il Mattino”: “Si è inaugurata il 26 dicembre la nuova Linea della Società delle Strade Ferrate Secondarie Meridionali, linea a trazione elettrica che con quella già in esercizio a vapore Napoli-Ottajano forma la Ferrovia Circumvesuviana di circa settanta chilometri ...” Ma questa è un’altra storia....

Cartolina pubblicitaria edita dalle “Strade Ferrate Secondarie Meridionali” con specifica delle linee esercitate: Napoli-Ottajano e Circumvesuviana, inoltre è precisato che le linee sono elettriche ed a vapore (Archivio Circumvesuviana).

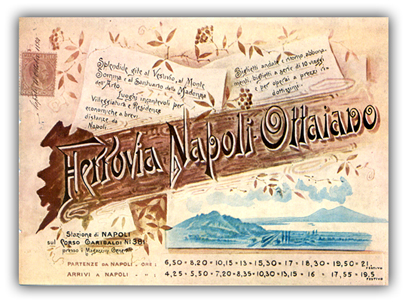

Immagine del titolo: Cartolina pubblicitaria viaggiata 18 ottobre 1894. In calce a sinistra si legge: Stazione di Napoli sul Corso Garibaldi N. 381, presso i Magazzini Generali. (Archivio Circumvesuviana)

|

.jpg)