|

Scheda di

Carlo Costamagna

|

|

Il

Settebello, prodotto a partire circa dal 1959 e proseguito per buona

parte degli anni ‘60,

ebbe un grande successo commerciale.

In virtù

delle due versioni (per corrente continua e per corrente alternata),

fu molto apprezzato anche dagli appassionati di altre produzioni e

persino all’estero,

nonostante il relativo grado di somiglianza

al

reale.

|

|

|

|

Settebello di serie in C/C.

Rappresenta

l’ETR300 ma realizzato in configurazione ridotta di soli tre

elementi. Questo esemplare

è del tipo più diffuso con alimentazione in corrente continua. La

riduzione minima a due testate motrici con un solo elemento

intermedio fu dettata sostanzialmente da due ragioni: contenimento

del costo e praticità d’impiego nei circuiti domestici

(foto del titolo).

|

|

|

|

Settebello di serie in C/A.

Adatto a circolare

su impianti tipo Marklin. I carrelli delle testate erano dotati del

normale motore in corrente continua alimentato con corrente

raddrizzata attraverso una colonna al selenio allocata nell’elemento

centrale. I carrelli folli erano provvisti di pattino tipo Marklin

per circuiti in C/A. L’inversione avveniva mediante relais anch’esso

posto nella carrozza intermedia. Inoltre si distingueva dal gemello

in C /C per i falsi isolatori sul tetto centrale e la sporgente

levetta per lo scatto manuale del relais.

|

|

|

|

Settebello in configurazione reale.

Assente dai

cataloghi, fu prodotto fuori serie in quantità molto ridotta. Va però

precisato che all’indomani della cessazione della produzione dei

treni Conti, quando per alcuni anni restarono disponibili sul

mercato discreti quantitativi di materiali a prezzi molto

vantaggiosi, qualche

appassionato più

intraprendente provvide personalmente ad assemblare Arlecchini e

Settebelli in configurazione reale.

Distinguere uno di questi treni

da uno prodotto in fabbrica non è così semplice L’elemento centrale

del Settebello di serie

portava sul tetto entrambi i pantografi i

quali, invece, tanto per il modello in

configurazione reale che per

l’Arlecchino

si trovano uno per ciascuna

carrozza adiacente alle motrici. Teoricamente i pochissimi prodotti

in fabbrica utilizzavano casse intermedie con tetto sprovvisto dei

fori con rilievo per l’attacco dei pantografi. Tuttavia questo

particolare non è decisivo né in un senso né nell’altro. Infatti già

all’epoca erano disponibili come parti staccate le carrozze

intermedie “lisce” e addirittura si sono visti esemplari in

configurazione reale certamente e indiscutibilmente di fabbrica

(come questo fotografato sopra) costituiti da carrozze intermedie

normali, provviste dei fori chiusi con rivetti (gli stessi

utilizzati per la macchina 4001)!

Anche

per quanto concerne le confezioni di questo treno non esiste una

regola: tubi di cartone, scatole di legno, e anche scatole di

cartone contenenti il treno scomposto nei singoli moduli.

Questo

pezzo

è ritenuto il più raro della produzione Conti,

ma è più corretto definirlo uno dei più

rari.

Infatti notizie approssimate ma

attendibili indicano in due o tre decine gli esemplari usciti di

fabbrica ai quali devono essere aggiunti gli autocostruiti

(difficilmente distinguibili). Attualmente ne sono censiti almeno

una decina di noti, cioè non meno, anzi forse di più di quanti siano

gli esemplari noti degli altri elettrotreni Conti: ETR212 e ETR330

che però erano a catalogo.

|

|

|

|

Arlecchino.

Assente dai

cataloghi, fu prodotto fuori serie in quantità

limitate. Il modello rappresenta 1’ETR250 in configurazione reale di

quattro elementi.

|

|

|

|

Elemento intermedio C/C.

In evidenza i

supporti per lampadine a siluro per illuminazione interna e il diodo

al selenio per ottenere l’illuminazione rossa o bianca (a seconda

del senso di marcia) dei fanali delle testate.

|

|

|

|

Elemento intermedio C/A.

In evidenza il

relais per l’inversione automatica e il raddrizzatore a colonna al

selenio per l’alimentazione dei motori che erano comunque del tipo a

corrente continua. I portalampade a siluro per illuminazione

interna, in questo caso, sono ancorati al tetto della cassa mediante

viti interne e da due falsi isolatori posti esternamente con

funzione di dado e assenti nella versione m C/C.

Gli

elementi intermedi erano realizzati completamente in alluminio, per

cui il telaio non ha mai problemi di corruzione del metallo.

|

|

|

|

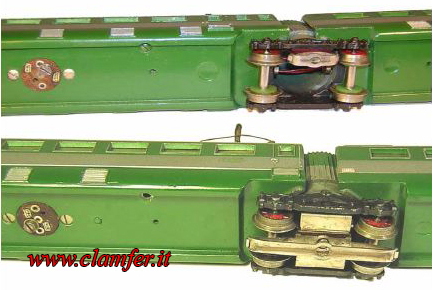

Muso

e

carrello

motore.

Il complesso dei

particolari esterni del carrello, sospensioni ecc, era realizzati

in fragile fusione di zama. I respingenti erano di norma molleggiati

ed il carrello motore era sospeso ad una staffa fissata sul telaio.

Casse delle testate.

Il corpo superiore

era in alluminio e fissato con viti al telaio pressofuso in pesante

zama. Si osservano due piccole varianti per i telai difficilmente

ordinabili in modo temporale: in una la staffa che fissa il cartello

motore è avvitata al telaio stesso, quindi le teste delle viti si

trovano all’interno del treno mentre nell’altra le viti sono

passanti e le teste sono visibili esternamente sul sottocassa.

L’interno di una delle guance

è provvisto di un incavo in corrispondenza dei portaspazzole del

carrello. Ne consegue che, a regola, le testale non sono

intercambiabili ma destre e sinistre.

Illuminazione.

Tutti i treni erano provvisti di illuminazione delle carrozze a

mezzo di lampadine a siluro (2 per elemento) con supporti fissati ai

telai o al tetto. Per l’illuminazione dei fari delle testate occorre

distinguere due casi. Inizialmente i treni erano dotati di un

sistema automatico di illuminazione a luce bianca nel senso di

marcia e rossa in coda. Tale sistema si avvaleva, per ogni testata

di un blocco di resina riflettente, inserita nei fari, che ospitava

una lampadina a luce bianca e una a luce rossa che si illuminavano

alternativamente per mezzo di un semplice circuito elettrico che

sfruttava il senso della corrente. Successivamente, forse per

contenere i costi, molti treni vennero dotati del normale sistema

con semplici lampadine a luce bianca in entrambe le testate. Questa

semplificazione, oltre a privare il treno di un elemento di pregio,

causava il maggiore interessamento dei telai all’attraversamento

della corrente continua, con conseguente maggior rischio di

innescare il fenomeno di disgregazione della zama. In ogni caso si

trovano treni con entrambi i sistemi, anche tra le ultime

produzioni.

|

|

|

|

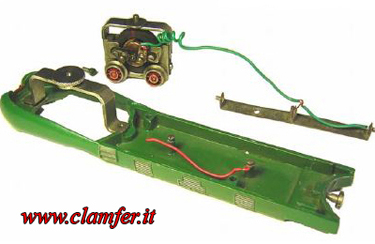

Sottocassa C/C e C/A.

Nell’immagine in alto il carrello folle di un treno in C/C con

piccolo pattino laterale che scomparirà

nelle ultime produzioni. Nell’immagine in basso un treno attrezzato

per C/A con pattino di fase tipo Marklin. Notare, a sinistra, il

dispositivo per selezionare 1’alimentazione dai pantografi invece

che dalle rotaie.

|

|

|

|

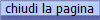

Torre intermodulare con carrello

folle.

Realizzata sfruttando la soluzione adottata da altri produttori

stranieri, è fusa in zama e presenta particolare fragilità in

corrispondenza delle testate di alloggiamento delle viti di

connessione con i moduli. Tali fessure, in abbinamento con le

suddette viti a testa larga, realizzano contemporaneamente l’unione

e l’articolazione dei moduli. Quando occorre sollevare il treno,

bisogna farlo con estrema perizia, evitando di caricare peso sulle

connessioni che altrimenti rischiano di spezzarsi. La torre di

sinistra appartiene a un treno in C/A infatti è provvista di fori

per le viti di fissaggio del pattino tipo Marklin. Nella versione

per C/C il piccolo strisciante (visibile nella foto in alto a

sinistra) era fissato al carrello attraverso rivetti e un isolante

plastico; nelle ultimissime produzioni era del tutto assente in

quanto il contatto avveniva direttamente ai carrelli motore.

Gli

assali erano come sempre sospesi a viti con incavo conico che

permettevano la registrazione della scorrevolezza.

|

|

|

|

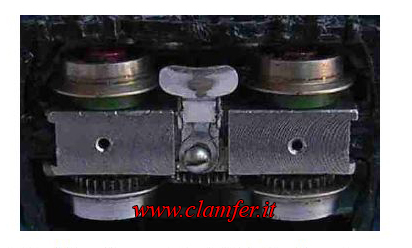

Variante delle ultime produzioni C/C.

Carrello motore

come l’automotrice 444 Belvedere provvisto di pattino strisciante.

Per conseguenza, questi ultimi esemplari di treni prodotti negli

anni ‘60 avevano i carrelli folli del tutto privi di pattini.

|

|

|

|

Articolazione sperimentate.

Studi per

articolazione intermodulare con soffietto tipo gli ETR212 ed

ETR.330, poi abbandonato.

|

|

|

|

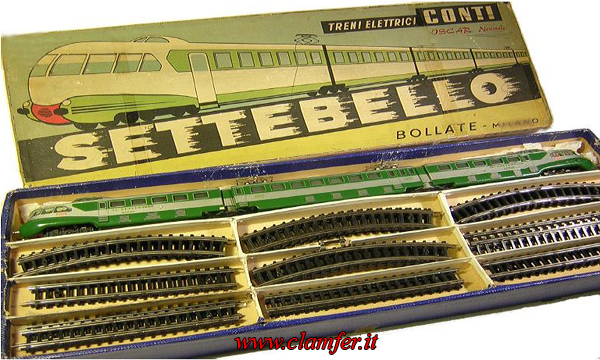

Le confezioni.

La confezione più costosa conteneva il

treno ed i binari per un circuito con dodici

curve e dieci rettilinei e costava, nel 1959,

Lire

23.500 cioè

gran parte di uno stipendio dell’epoca.

Poi vi era la confezione classica con il solo treno.

Anche queste

confezioni, nel periodo Cicchetti, erano realizzate con scatole

azzurre e gialle.

|

|

|

|

Importanti crepe di zama nel muso.

In zama erano fusi

i telai delle casse delle testate, mentre le carrozze intermedie

erano in alluminio. Il muso con 1’amplissimo alloggiamento per il

carrello motore, collegato al resto del corpo piano dalle sole

guance laterali, costituiva un problema per il processo di fusione.

Anche la linea del muso e delle guance, dalle misure

proporzionalmente troppo abbondanti rispetto al reale, era frutto

della necessità

di accompagnare con un maggiore spessore il fragile punto di

collegamento al corpo piano.

Questa fusione, se realizzata in normale

alluminio, avrebbe procurato basse rese a causa dell’alto numero

di

pezzi imperfetti. La scelta della zama,

peraltro diffusissima all’epoca presso tutti

i

produttori di giocattoli, era quindi la

soluzione più semplice.

Il

fenomeno dell’alterazione della zama era già

noto, ma ritenuto (non a torto) trascurabile in relazione al

prevedibile tempo di uso dell'oggetto il quale - pur di lusso -

restava comunque un giocattolo. Purtroppo, la gran parte dei pezzi

giunti fino a noi, quale più, quale meno, presentano i segni del

processo elettrochimico che trasforma parte degli elementi originari

della fusione con prodotti di scarto, che avendo maggior volume,

sono i responsabili di crepe, fratture, deformazioni e peggio ...

Alcuni esemplari però restano sostanzialmente integri, ciò è dovuto

alla occasionale migliore qualità della fusione e alla ottimale

conservazione: poca luce diretta, poche escursioni climatiche, poche

sollecitazioni meccaniche e soprattutto niente circolazione; infatti

la corrente continua è un temibile innesco. In realtà la zama

pressofusa, se si osservano in modo scrupoloso tutte le corrette

condizioni necessarie, presenta caratteristiche di notevole qualità,

robustezza e durata, ma se le fusioni (come spessissimo accedeva)

erano “sporche”, cioè con presenza di piombo o con riciclo di

scarti, allora il decadimento è assolutamente probabile.

Il

treno di cui una testata

è riportata nell’immagine a sinistra, presenta la testata opposta in

condizioni assolutamente perfette. Difficile quindi individuare una

causa-effetto, giacché è lecito supporre che tutto il treno sia

stato nel tempo sottoposto allo stesso trattamento mentre le crepe

ora evidentissime e maturate nell’arco di più di quindici anni,

hanno colpito solo una delle due testate.

Alterazioni superficiali di minima entità.

Questo tipo

di veniale alterazione è presente anche

in gran parte degli esemplari meglio

conservati.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|