|

La nostra

storia potrebbe iniziare da un personaggio oggi poco ricordato: il

Cavalier Ferdinando Pistorius. Costui, ingegnere di origine

Italo-Germanica, era il titolare della ditta omonima che, dal 1875,

gestiva a Milano in Strada al Ponte Seveso n. 117 uno “stabilimento

meccanico di macchine e strumenti agrari”. La nostra

storia potrebbe iniziare da un personaggio oggi poco ricordato: il

Cavalier Ferdinando Pistorius. Costui, ingegnere di origine

Italo-Germanica, era il titolare della ditta omonima che, dal 1875,

gestiva a Milano in Strada al Ponte Seveso n. 117 uno “stabilimento

meccanico di macchine e strumenti agrari”.

Il Cavaliere, appassionato di cavalli e focoso quanto i suoi

destrieri, una mattina del 1876 vedendo un tram a cavalli stracarico

di gente trainato da due stalloni spossati e frustati senza pietà

dal conduttore, si turbò molto e, rivolgendosi allo spietato

conduttore, lo redarguì acerbamente soggiungendo: “Non sono cavalli

d’acciaio!... Per fare quel lavoro non potrebbe essere

diversamente!”.

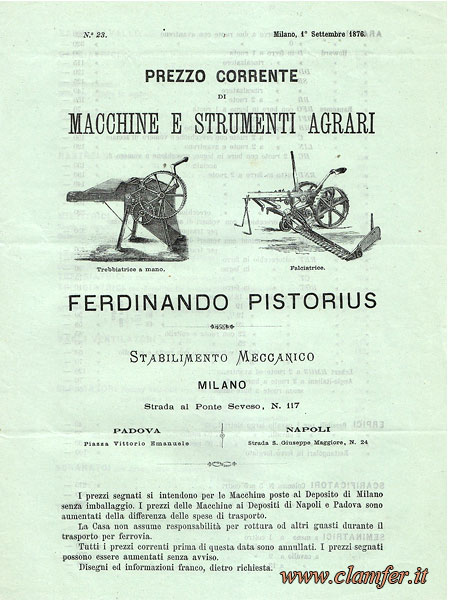

Dépliant pubblicitario dello stabilimento

di Ferdinando Pistorius con listino prezzi del 1° settembre 1876

(coll. privata).

Mentre pronunziava queste parole, il Pistorius ebbe un lampo di

genio che gli illuminò la mente: perché non sostituire i quadrupedi con

cavalli d’acciaio? Così, senza tanti preamboli, partì per Winterthur

ove si recò alla fabbrica di locomotive “Carlo Brown” per acquistare

un primo lotto di 12 piccole locomotive. In seguito, dal

1° maggio 1877, ne

importò altre facendole arrivare prima a Milano e poi a Torino.

Avendo riscontrato, però, che le motrici svizzere erano troppo

piccole e non rispondenti alle esigenze del compito loro affidato,

l’ingegner Pistorius si recò in Germania alla grande fabbrica

di locomotive “Henschel und Sohn” di Cassel della quale divenne

concessionario assoluto fino al 1907. In seguito, allorché passò a

miglior vita, gli subentrò l’ingegnere Edoardo Baravalle a Torino in

Corso Vinzaglio n. 20. Per onorare i suoi puro sangue, il Cavalier

Pistorius volle verniciare le motrici “Henschel” in marrone, colore

che, nel 1928 venne sostituito a seguito “decreto legge che

prescrisse a tutti i veicoli di servizio pubblico il colore verde

Paolo Veronese”.

L’andatura oscillante, ovvero zoppicante, di quelle motrici suggerì

l’espressione lombarda

Gamba de legn’

per indicare le piccole locomotive a vapore utilizzate per le prime

tramvie interurbane.

Le prime linee che impiegarono questo tipo di

trazione meccanica furono la Milano – Saronno (1877), la Milano –

Gorgonzola (1878), la Milano – Seregno (1878) e la Milano – Magenta/Càstano

Primo, aperta tra il 1879 e il 1880 ed argomento di queste note.

Il Tramway Milano-Magenta

Tutto ebbe inizio il il 9 settembre 1878, data in

cui fu firmato l’atto di concessione per la costruzione di una

tramvia a vapore tra Milano e Magenta, con una diramazione da

Sedriano a Càstano Primo. Dopo circa un anno fu inaugurato il primo

tratto della linea, quello da Milano a Sedriano; l’intero percorso

fu completato in breve tempo.

Avviso apparso sul settimanale "El Tramway" del 14 aprile

1878 (coll. F. Ogliari).

Il capolinea di Milano si trovava inizialmente

nell’odierna piazza Baracca e, solo nel 1911, fu spostato al corso

Vercelli 33, dove già vi era il deposito delle carrozze.

Il

Gamba de Legn’,

dopo aver lasciato il corso Vercelli, effettuava la sua prima

fermata nel sobborgo di San Pietro in Sala. Lasciato l’abitato

cittadino, il tram proseguiva per la Maddalena, l’Isola Europa ed il

Molinazzo fino ad arrivare a Trenno, per fermarsi al Bar del

Boschetto. Ripartito, il piccolo convoglio si dirigeva a Baggio e,

dopo aver fermato a Cascina Olona ed a San Pietro all’Olmo, giungeva

a Sedriano, bivio dove s’incontrava la diramazione per Càstano

Primo. Proseguendo sul ramo principale, la linea proseguiva per

Vittuone, Corbetta e Magenta. L’altro ramo, invece, dopo aver

toccato Ossona, Inveruno e Buscate, si attestava a Càstano Primo.

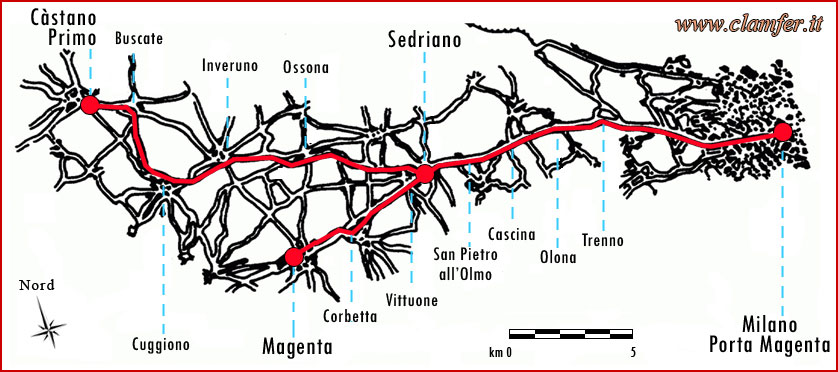

Il percorso della tramvia Milano - Magenta con diramazione

per Càstano Primo (elaborazione da Baddley).

La

velocità del

Gamba de Legn’,

fissata dal Consiglio Provinciale di Milano, era alquanto modesta:

10 km/h nell’abitato e 15 km/h in linea; in caso di nebbia, però, si

doveva procedere a 5 km l’ora e preceduti da un “segnalatore a

piedi” con fischietto per comunicare eventuali pericoli, proprio

come le prime strade ferrate inglesi.

In principio il costo del biglietto non era

fissato in base alle fermate ma per chilometro di percorrenza;

infatti si pagava dai 5 ai 7 centesimi/km se in prima classe e 4 se

in seconda.

La fermata al "Boschetto di Trenno" della tramvia Milano - Magenta

(coll. D. Gaudino).

La motrice n. 64 in uscita dal deposito di corso Vercelli

(coll. D. Gaudino).

Un convoglio a Milano bloccato da una pioggia torrenziale

(coll. D. Gaudino).

La motrice n. 70 al traino di un affollatissimo treno in

corso Vercelli (coll. D. Gaudino).

E veniamo al materiale

rotabile. Le prime motrici furono fornite dalla Lokomotivenfabrik

Krauss, dall’Atelier Tubize ed altri. Molto diverse da quelle

ferroviarie, queste locomotive tramviarie presentavano una

blindatura laterale per coprire gli organi meccanici in movimento e

la postazione del conducente era nella

parte anteriore della motrice al fine di una migliore visibilità. Il

rodiggio era prevalentemente il “B” e, raramente, il “C”.

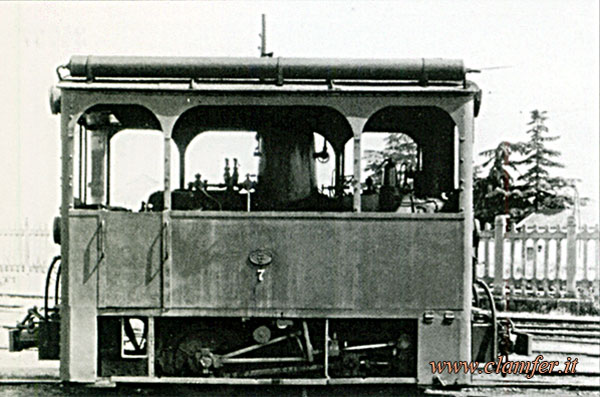

Motrice n. 7 con rodiggio tipo "B" (coll. F. Ogliari).

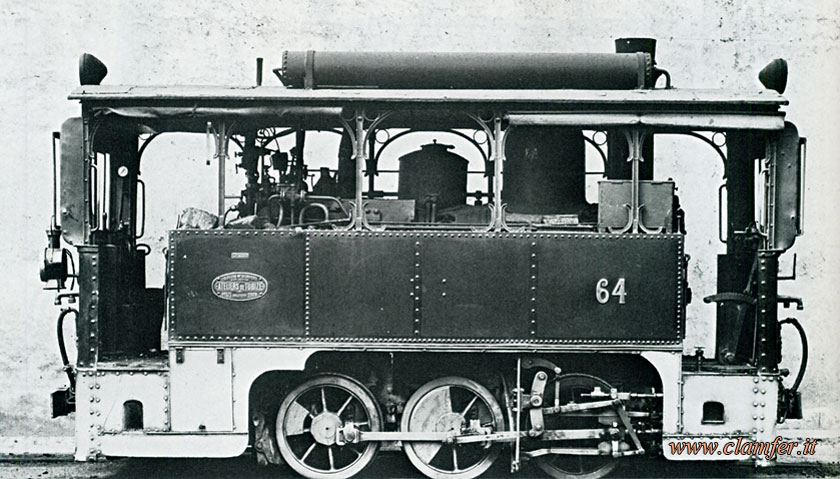

Motrice n. 64 proveniente dall'Atelier de Tubize con

rodiggio "C" (coll. A. Gamboni).

Le carrozze passeggeri erano

a due assi e, inizialmente, presentavano una forte somiglianza con i

rimorchi tramviari del tipo “Edison”. Avevano piattaforme aperte alle

estremità e, solo più tardi, somigliarono sempre più alle vetture ferroviarie dell’epoca.

Modello di motrice per tramway a vapore in scala 1:87

realizzato dalla ditta SAGI di Fano.

(per gentile concessione di SAGI-model)

|