|

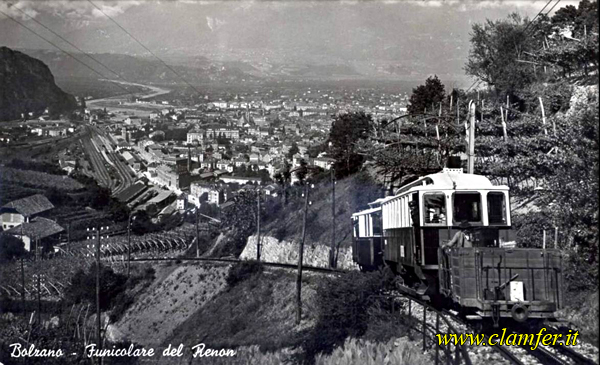

L’altipiano del

Renon è un’amena zona di media

montagna posta a circa 15 km dal

centro del capoluogo Bolzano. Essa

offre tante opportunità di svago che

vanno dal semplice soggiorno

all’esercizio di sport invernali

potendo offrire una gamma di

altitudini dai 500 ai 2200 metri

s.l.m. Per molti secoli, la località

è rimasta non dico isolata, ma di

certo con molte difficoltà di

accesso consentito solo attraverso

tratturi e con l’ausilio di bestie

da soma. Ciò tuttavia offriva ai

villeggianti il vantaggio di

sentirsi in una zona tranquilla ed

esclusiva, lontana dall’invasione

del turismo di massa.

Quindi qualunque mezzo di trasporto

moderno ed innovativo, che si

ventilava sul finire dell’800 per

porre fine al secolare isolamento

della zona, veniva visto dai

privilegiati villeggianti con

ostilità. Ma

purtroppo (o fortunatamente) il

progresso cammina.

L’enorme

disponibilità di energia elettrica

proveniente da nuove centrali

idroelettriche indusse un comitato

promotore, costituitosi ad hoc,

a sollecitare la redazione di un

progetto che, avvalendosi della

economica elettricità, potesse

realizzare finalmente un comodo

accesso ferroviario all’altipiano

del Renon.

Fra i promotori

di quest’azione c’era l’ingegnere

Josef Riehl, egli stesso azionista

della neo costituita Società ed

esperto progettista di ferrovie. Una

volta tanto, tra il dire ed il fare,

il passo fu breve. Una volta

approvato il progetto, in meno di un

anno, esso fu realizzato. La

costruzione della nuova ferrovia ad

aderenza mista, fu terminata il 22

Aprile 1907 ed inaugurata il

giorno 13 del successivo mese di Agosto.

Pur avendo caratteristiche

tranviarie, la Tranvia del Renon

viene talvolta indicata anche come

Ferrovia del Renon.

Il tracciato

della Tranvia del Renon:

il tratto in blu indica l'andamento

lungo la sede stradale; quello in

rosso la tratta a cremagliera ed

infine quello in verde la

tratta ad aderenza naturale

(elaborazione A. Gamboni). Il tracciato, di

lunghezza pari a 12 chilometri,

superava un dislivello totale di

985 m. Consisteva in un tratto

tranviario di quasi 1 km che

congiungeva piazza Walther, la

piazza principale al “centro” di

Bolzano, con la stazione a valle del

tratto a cremagliera “Bolzano -

Ferrovia del Renon”, allora facente

parte del limitrofo Comune di

Dodiciville.

Una biassi in una rara immagine

a colori degli anni ’50, si appresta

a partire per l’altopiano

da Piazza Walther in Bolzano

(Coll. G. Fiorentino).

Di qui, dietro ogni convoglio diretto

sull’altipiano, si poneva la motrice

di spinta, dotata di ruota dentata

che spingeva il treno sulla ripida

salita alla velocità massima di 7

chilometri orari.

Ancora una biassi in ripida

salita verso l’Assunta con un carro

di servizio

e lo spingitore sul tratto a

cremagliera (Coll. G.

Fiorentino).

Superato il dislivello di 910 metri

che separa Rencio da Maria Assunta,

la cremagliera terminava e lo

“spintore” si allontanava pronto a

porsi davanti ad un convoglio

discendente con la funzione di

freno. Il treno proseguiva sino a Collalbo alla velocità di 25

chilometri l’ora.

La parte a cremagliera era

attrezzata con il sistema “Strub”

al centro del binario di scartamento

1000 mm. ed alimentazione a 800 V.

Due gravi incidenti funestarono

l’esercizio della linea: il 17

maggio 1917 e il 3 dicembre 1964.

Entrambi accaddero sulle rampe sopra

Santa Maddalena con dinamica simile.

La perdita del controllo sulla

frenatura in discesa provocò il

deragliamento della locomotiva e il

rovesciamento della vettura

retrostante. Nel primo perse la vita

il solo macchinista della locomotiva

e furono feriti più o meno

gravemente alcuni impiegati della

ferrovia e vari viaggiatori. Il

bilancio del secondo fu ben più

pesante: oltre alla morte del

macchinista si registrarono altri

tre decessi e numerosi feriti fra i

quasi cento passeggeri.

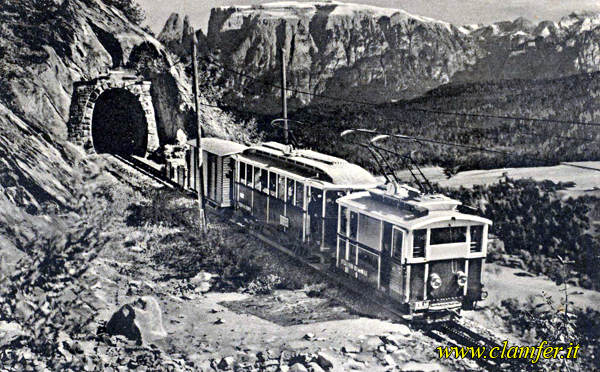

Lo spingitore in discesa con

funzioni di freno è appena uscito

dall'unica galleria (Coll. G.

Fiorentino).

Un luogo comune attribuirebbe a

questo secondo incidente la

decisione della chiusura del primo

tratto della ferrovia e la

conseguente costruzione della

funivia. Ciò non è esatto in quanto

a tale epoca, la teleferica era già

decisa ed in costruzione. Anzi pare

che proprio alcuni carri di servizio

inseriti in un convoglio extra e

destinati a tale cantiere, abbiano

provocato lo svio in seguito ad una

caduta di tensione ed allentamento

dei freni. In ogni caso la tratta a

cremagliera cessò la sua attività il

15 Luglio 1966. Il giorno dopo

l’impianto a fune iniziò il servizio

regolare. Incominciò dunque per il

trenino del Renon un nuovo capitolo

della sua centenaria storia.

L’itinerario si era ridotto ormai a

6,8 km con partenza dall’Assunta e

prima fermata a Soprabolzano in

adiacenza con la stazione superiore

della teleferica. Erano gli anni nei

quali non c’era molto spazio per le

piccole ferrovie e tutti erano

convinti che con l’auto si potesse

andare ovunque. Sembrava che il

nostro tramvetto avesse i giorni

contati. Per fortuna con

l’ostinazione dei cittadini e delle

autorità municipali, si condusse una

strenua battaglia che salvò

l’impianto. La nuova gestione a cura

della compagnia regionale SAD,

produsse ottimi risultati.

In giro per l’Europa, si riuscì a

trovare anche qualche veicolo

dismesso ed adattabile allo

scartamento (tramvia di Eslingen).

Furono sostituiti i binari del

tracciato e la linea aerea

(conservando gl’inconfondibili pali

di legno). Oggi solo alcune corse

arrivano all’Assunta. Perlopiù le

partenze si effettuano da

Soprabolzano fino al capolinea di

Collalbo (Klobenstein) attraverso

varie fermate rurali ed alcune

stazioncine. Nel

2007 ci sono stati grandi

festeggiamenti per il centenario

della storica linea. Nel 2008 invece

sono iniziati i lavori per la

completa ricostruzione della

teleferica. L’impresa è stata

affidata alla blasonata azienda

Leitner di Vipiteno che in men che

non si dica, ha provveduto

a realizzare un impianto moderno e

sicuro, con ampie cabine e nuovi

motori che hanno abbassato i tempi

di percorrenza (già ridotti) a

minuti 12, con una capacità di 550

passeggeri l’ora. Per quanto

riguarda il vecchio tracciato della

cremagliera, esso fu restituito ad

un utilizzo pubblico per un’ascesa

in mountain bike oppure con

attrezzature da trekking.

Per quanto riguarda il materiale

rotabile, esso appare eterogeneo e

di notevole interesse. Va subito

detto che per l’inaugurazione del 1907

furono necessariamente inseriti nel

parco dei rotabili quattro

locomotori a cremagliera Strub

immatricolati dal numero L1 al

numero L4.

Malgrado lo scorrere del tempo, ne

sopravvivono due in quanto L1 rimase

coinvolto nell’incidente del 1964 e

rottamato; l’altro L3 fu altresì

rottamato per cause per così dire

naturali. L2 sopravvive invece,

opportunamente restaurato, nel

deposito sociale; mentre L4

restaurato, fa bella mostra nel

Museo dei tram di Innsbruck.

Spingitore L4 ripreso

dall’autore presso il Museo del Tram

di Innsbruck (Foto di G. Fiorentino).

La motrice Alioth

è appartenuta alla dismessa tramvia

interurbana Dermulo-Mendola, cessata

nel 1934. Pertanto è da ritenersi

che anch’essa abbia requisiti di

storicità risalendo al 1910.

Motrice Alioth in corsa verso

Collalbo (Da sito istituzionale).

Altra immagine con l’Alioth (ex

Ferrovia Dermulo-Mendola) (Coll. G.

Fiorentino).

Delle vetture a due assi della prima

fornitura del 1907, ne sopravvivono

due in perfette condizioni di

esercizio la 11 e la 12. La

dotazione è completata da alcuni

carri merce, da uno spazzaneve,

nonché da una piattaforma per

verifica rete aerea proveniente

dalla dismessa tramvia Bolzano Gries.

In epoca recente, incoraggiati

dall’apertura della nuova teleferica

con prevedibile aumento del

traffico, sono stati acquistati

alcuni veicoli tramviari della

Trogerbahn dotati altresì di

rimorchio. |